Japanese Encephalitis: Causes, Symptoms and Treatment in Hindi

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, धान फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा सिंचाई जल के कुप्रबन्धन के कारण होने वाले जल-जमाव, मानव बस्तियों में सुअर पालन एवं प्रवासी पक्षियों के प्रवास ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के संचार तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कब थमेगा जापानी मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप?

-डॉ. अरविन्द सिंह

क्या है जापानी मस्तिष्क ज्वर?

जापानी मस्तिष्क ज्वर (Japanese Encephalitis) एक घातक संक्रामक बीमारी है जो फ्लैविवाइरस (Flavivirus) के संक्रमण से होती है। सर्वप्रथम 1871 में इस बीमारी का जापान में पता चला था। इसलिए इसका नाम ‘‘जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस’’ पड़ा है। सुअर और जंगली पक्षी मस्तिष्क ज्वर विषाणु के स्रोत होते हैं। इस बीमारी के वाहक मच्छर होते हैं। जापानी मस्तिष्क ज्वर एक उष्णकटिबंधीय बीमारी (Tropical disease) है जिससे विश्व में प्रतिवर्ष 68,000 लोग संक्रमित होते हैं जिनमें से 20,400 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एशिया महाद्वीप के कुल 14 देश इस बिमारी से प्रभावित हैं जिनमें चीन भी शामिल है। इस घातक बीमारी की गणना विश्व की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों (Neglected Tropical Diseases) में होती है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बिमारियाँ वे बीमारियाँ होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करने वाले गरीब लोगों को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर इन बिमारियों का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि इन्हें गरीबी के विकास तथा उसके चिरस्थायीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर के अतिरिक्त डेंगू बुखार (Dengue fever)] लेप्टोस्पाईरोसिस (Leptospirosis), कुष्ठ रोग (Leprosy), क्लेमाइडिया (Chlamydia), बुरूलाई अल्सर (Buruli ulcer), चैगास बीमारी (Chaga's disease), लेशमैनियेसिस (Leishmaniasis), सिस्टोसोमियेसिस (Schistosomiasis), आन्कोसरसियेसिस (Oncocerciasis) आदि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के अन्य उदाहरण हैं। फिलहाल इन बीमारियों के नियन्त्रण हेतु वैश्विक स्तर पर कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है।

जापानी मस्तिष्क ज्वर और भारत:

जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों में पायी जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1955 में तमिलनाडु राज्य में मस्तिष्क ज्वर बीमारी का का पता चला था। वर्तमान में यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा कुशीनगर जिले जापानी मस्तिष्क ज्वर से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। गोरखपुर जिला इस बीमारी का केन्द्र है।

[post_ads]

गोरखपुर तथा कुशीनगर के अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोण्डा, संतकबीर नगर, महाराजगंज एवं बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख जिले हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में इस बिमारी की उपस्थिति दर्ज की गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर पहली बार 1978 में प्रकाश में आया था जब 528 रोगियों की इस बीमारी से मृत्यु हुई थी। पिछले एक दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और प्रत्येक वर्ष बीमारी से ग्रसित बच्चों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है।

[post_ads]

गोरखपुर तथा कुशीनगर के अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोण्डा, संतकबीर नगर, महाराजगंज एवं बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख जिले हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में इस बिमारी की उपस्थिति दर्ज की गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर पहली बार 1978 में प्रकाश में आया था जब 528 रोगियों की इस बीमारी से मृत्यु हुई थी। पिछले एक दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और प्रत्येक वर्ष बीमारी से ग्रसित बच्चों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप की शुरूआत वर्ष के जुलाई माह से होती है और नवम्बर माह के अन्त तक जारी रहती है। इन पांच महीनों में गोरखपुर जिले का बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज मस्तिष्क ज्वर के बाल रोगियों से पटा रहता है।

क्या कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के विषय में चिकित्सकीय निरीक्षण?

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय निरीक्षण बताते हैं कि कुल संक्रमित लोगों में बच्चों की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा होती है। अतः वयस्कों की तुलना में बच्चे इस बीमारी के ज्यादा शिकार होते हैं। कुल रोगी बच्चों में 82 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं। कुल रोगी बच्चों में 74 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता समाज के बेहद गरीब वर्ग से होते हैं जिनकी मासिक आय मात्र 1,000 से 2,000 रुपये होती है। इसलिए उचित इलाज के अभाव में ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2005 में 1,500, 2006 में 528, 2007 में 545, 2008 में 537, 2009 में 556, 2010 में 541, 2011 में 554, 2012 में 533 एवं 2013 में 576 बच्चों की इस बीमारी से मौत हुई है। जबकि इस वर्ष (2014) अक्टूबर माह के अन्त तक 497 बच्चों की जापानी मस्तिष्क ज्वर से मौत दर्ज की गई। यानि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2005 से अक्टूबर 2014 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 6,370 बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 35 वर्षों (1978-2013) में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

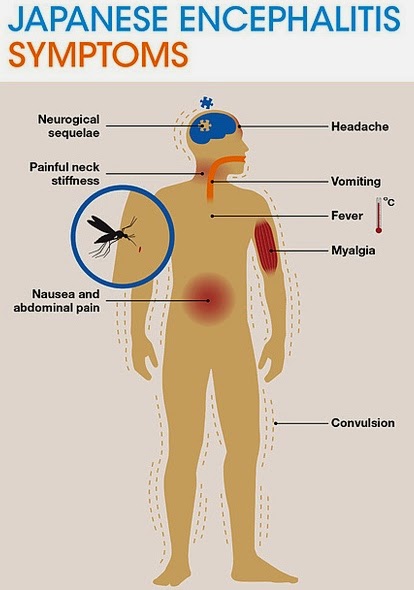

क्या हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर के लक्षण?

जापानी मस्तिष्क ज्वर के हल्के संक्रमण में बुखार एवं सिरदर्द प्रमुख लक्षण होते हैं। लेकिन तीक्ष्ण संक्रमण में तेज बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन में अकड़न आ जाती है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति की मांसपेशियों अनायास ही उग्र रूप से संकुचित हो जाती हैं। इस बीमारी में झटके भी आते हैं और गंभीर अवस्था में लकवे (Spastic paralysis) की संभावना भी होती है। कभी-कभी रोगी कोमा में भी चला जाता है। इस बीमारी के शिकार बच्चों में मस्तिष्क सम्बन्धी गंभीर समस्यायें पैदा होती हैं। सर्वेक्षण यह बताते हैं कि इस बीमारी से उबरने वाले बच्चों के बौने होने की संभावना भी होती है।

जापानी मस्तिष्क ज्वर के हल्के संक्रमण में बुखार एवं सिरदर्द प्रमुख लक्षण होते हैं। लेकिन तीक्ष्ण संक्रमण में तेज बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन में अकड़न आ जाती है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति की मांसपेशियों अनायास ही उग्र रूप से संकुचित हो जाती हैं। इस बीमारी में झटके भी आते हैं और गंभीर अवस्था में लकवे (Spastic paralysis) की संभावना भी होती है। कभी-कभी रोगी कोमा में भी चला जाता है। इस बीमारी के शिकार बच्चों में मस्तिष्क सम्बन्धी गंभीर समस्यायें पैदा होती हैं। सर्वेक्षण यह बताते हैं कि इस बीमारी से उबरने वाले बच्चों के बौने होने की संभावना भी होती है।

कैसे जापानी मस्तिष्क ज्वर का पता लगाया जाता है और क्या है इसका इलाज?

सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूइड (Cerebrospinal fluid) की जाँच से बीमारी का पता लगाया जाता है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूइड में विषाणु के खिलाफ प्रतिजन (Antibodies) पाये जाते हैं।

संक्रमण के पश्चात् बीमारी का कोई विशेष इलाज नहीं है फिर भी बीमारी का शुरू में पता चल जाने से उपचार जल्दी शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति में पीड़ित बच्चे या व्यक्ति की जान बचायी जा सकती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप के क्या कारण हैं?

जापानी मस्तिष्क ज्वर के वाहक क्यूलेक्स प्रजाति (Culex spp.) के मच्छर होते हैं जो कि आमतौर से स्थिर जलाशयों जैसे तालाब (Ponds), पोखरी (Pools), टैंक (Tanks) तथा धान के खेत (Paddy fields) में प्रजनन करते हैं।

हरित क्रान्ति के फलस्वरूप सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, धान जैसी मुख्य फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा सिंचाई जल के कुप्रबन्धन के कारण होने वाले जल-जमाव के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती उष्णता इस बीमारी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रकोप के प्रमुख कारण हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानव बस्तियों में सुअर पालन भी इस बीमारी के प्रकोप का एक प्रमुख कारण है। सुअर पालन की इस बीमारी के विकास तथा संचार में विशेष भूमिका होती है। चूँकि जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु के वाहक मच्छर होते हैं, अतः जल-जमाव तथा उच्च तापमान मच्छर प्रजनन हेतु आदर्श स्थितियाँ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सुअर विषाणु के मेजबान (Host) होते हैं। अतः मानव बस्ती में सुअर पालन इस बीमारी के विकास में सहायक होता है क्योंकि मच्छर विषाणु को सुअर से उठाकर स्वस्थ मनुष्यों में स्थानान्तरित करते हैं।

मस्तिष्क ज्वर से सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर जिले में झीलों (Lakes) एवं दलदली भूमियों (Swamps) की बहुल्यता भी मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप का एक कारण है। झील एवं दलदली भूमियां जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणुओं से ग्रस्त प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल का काम करती हैं और इन्हीं पक्षियों से विषाणुओं का फैलाव होता है जो मनुष्यों में मच्छरों के माध्यम से पहुँच कर बीमारी पैदा करते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के नियन्त्रण हेतु कुछ सुझाव:

चूँकि मस्तिष्क ज्वर बीमारी के खिलाफ प्रभावी टीका उपलब्ध है, अतः बीमारी से बचाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रकोप वाले क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए कम-से-कम दो टीकों का लगना अनिवार्य होता है। मानव बस्तियों के आस-पास जल-जमाव को हर हाल में रोकना चाहिए।

वर्षा ऋतु में अस्थाई रूप से पैदा होने वाले तालाब तथा पोखरी आदि को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के मस्तिष्क ज्वर प्रभावित क्षेत्रों के झीलों, तालाबों, नहरों, टैंकों तथा धान की खेतों में मच्छरों के लार्वा (Larva) का भक्षण करने वाली इटली से आयातित गैम्बुसिया एफिनिस (Gambusia affinis) प्रजाति की मछली को वृहद पैमाने पर छोड़ना चाहिए जिससे मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। इसी प्रकार कवकों की दो प्रजातियाँ लेप्टोलेजिना कॉडेटा (Leptolegina caudata) तथा एफनोमाइसीस लेविस (Aphanomyces laevis) का उपयोग मच्छरों के जैविक नियन्त्रण (Bio-control) हेतु किया जाना चाहिए। ये दोनों परजीवी कवक मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर देते हैं। जलीय पौधों की प्रजातियाँ पिस्टिया लैन्सीओलेटा (Pistia lanceolata) तथा साल्विनिया मोलेस्टा (Salvinia molesta), जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के प्रजनन में सहायक होते हैं, को विशेषकर वर्षा ऋतु में जलाशयों से निकालकर नष्ट कर देना चाहिए।

जल में उगने वाली एजोला पिन्नेटा (Azolla pinnata) नामक वनस्पति मच्छरों के प्रजनन को रोकने में सहायक होती है अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के धान के खेतों में एजोला पिन्नेटा वनस्पति को अनिवार्य रूप से उगाना चाहिए जिससे मछरों के प्रजनन को रोका जा सके। यह शाकीय वनस्पति धान फसल के लिए जैविक खाद का भी काम करती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम जल की आवश्यकता वाली धान फसल की प्रजातियों की खेती पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे खेत में जल-जमाव से बचा जा सके। सिंचाई के दौरान जल प्रबन्धन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे जल-जमाव को रोका जा सके। नहरों में जमा होने वाले गाद (Silt) की समय-समय पर साफ-सफाई की जानी चाहिए ताकि जल-जमाव को नियंत्रित किया जा सके। मच्छरदानी (Mosquito net) तथा मच्छररोधी लेप (Mosquito repellent cream) आदि का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सके।

जल में उगने वाली एजोला पिन्नेटा (Azolla pinnata) नामक वनस्पति मच्छरों के प्रजनन को रोकने में सहायक होती है अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के धान के खेतों में एजोला पिन्नेटा वनस्पति को अनिवार्य रूप से उगाना चाहिए जिससे मछरों के प्रजनन को रोका जा सके। यह शाकीय वनस्पति धान फसल के लिए जैविक खाद का भी काम करती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम जल की आवश्यकता वाली धान फसल की प्रजातियों की खेती पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे खेत में जल-जमाव से बचा जा सके। सिंचाई के दौरान जल प्रबन्धन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे जल-जमाव को रोका जा सके। नहरों में जमा होने वाले गाद (Silt) की समय-समय पर साफ-सफाई की जानी चाहिए ताकि जल-जमाव को नियंत्रित किया जा सके। मच्छरदानी (Mosquito net) तथा मच्छररोधी लेप (Mosquito repellent cream) आदि का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सके।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में गेंदे (Marigold) के खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि गेदें के पौधों में मच्छररोधी गुण पाये जाते हैं। गेदें की खेती से न सिर्फ बीमारी के वाहक मच्छरों के नियंत्रण में सहायता मिलेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

चूँकि सुअर मस्तिष्क ज्वर विषाणु की मेजबानी करते हैं। इसलिए सुअर पालन मानव बस्तियों से दूर स्थान पर किया जाना चाहिए। गंदगी बीमारी को बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए मानव बस्तियों में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर का दिनोंदिन बढ़ता प्रकोप एक गंभीर चिन्ता का विषय है। बीमारी के शिकार आमतौर से गरीब परिवारों के मासूम बच्चे होते हैं जो बीमारी से बच जाने के बाद भी विकलांग जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण तथा इसका उन्मूलन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है वरना निकट भविष्य में जापानी मस्तिष्क ज्वर महामारी का रूप धारण कर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े उत्तर प्रदेश राज्य के इस क्षेत्र में भयंकर तबाही मच सकता है। इसके अतिरिक्त समय रहते अगर इस घातक संक्रामण बीमारी पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह बीमारी राज्य के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित होकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

-X-X-X-X-X-

लेखक परिचय:

डॉ. अरविंद सिंह वनस्पति विज्ञान विषय से एम.एस-सी. और पी-एच.डी. हैं। आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र पारिस्थितिक विज्ञान है। आप एक समर्पित शोधकर्ता हैं और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में अब तक आपके 4 दर्जन से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि का पुनरूत्थान आपके शोध का प्रमुख विषय है। इसके अतिरिक्त आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की वनस्पतियों पर भी अनुसंधान किया है। आपके अंग्रेज़ी में लिखे विज्ञान विषयक आलेख TechGape.Com पर पढ़े जा सकते हैं। आपसे निम्न ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है-

डॉ. अरविंद सिंह वनस्पति विज्ञान विषय से एम.एस-सी. और पी-एच.डी. हैं। आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र पारिस्थितिक विज्ञान है। आप एक समर्पित शोधकर्ता हैं और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में अब तक आपके 4 दर्जन से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि का पुनरूत्थान आपके शोध का प्रमुख विषय है। इसके अतिरिक्त आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की वनस्पतियों पर भी अनुसंधान किया है। आपके अंग्रेज़ी में लिखे विज्ञान विषयक आलेख TechGape.Com पर पढ़े जा सकते हैं। आपसे निम्न ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है-

सचमुच चिंता का विषय है।

जवाब देंहटाएंYes I am agree

जवाब देंहटाएंसर क्या आप यह लेख उत्तरप्रदेश सरकार को मेल कर देंगे ताकि वो कोई ठोस कदम उठाए.

जवाब देंहटाएंmujhe samaseya h

जवाब देंहटाएं